ご覧いただきありがとうございます!

今回は衣装メイクの回ということで、安達駿希、遠藤航、押切ミチル、川島ゆかりの中から、川島が代表して綴らせていただきます。

劇団120○ENは福島市に住む人々のルーツ辿る演劇集団。民話や歴史を題材にすることが多いため、時代を遡ることがほとんどです。(縄文から昭和まで!現代は時々)

今回の舞台は文政6年。

江戸時代後期、ペリーが浦賀に来航するちょうど30年前。

といっても、言葉だけでの説明ではなんとなくイメージしづらいもの。

教科書に載っていた浮世絵なんかを思い浮かべますが、どこか遠い存在に感じます。

ですが、役者が着物を着て、袴を穿いて目の前で動き、話しているだけで、まるで自分も江戸時代に生きているように、騒動を目の当たりにしているように感じます。

皆さんが当時の福島市にタイムスリップするような、そんなお手伝いも120○ENの衣装のおしごとの一つだと思い、役者が着る服を日々準備しています。

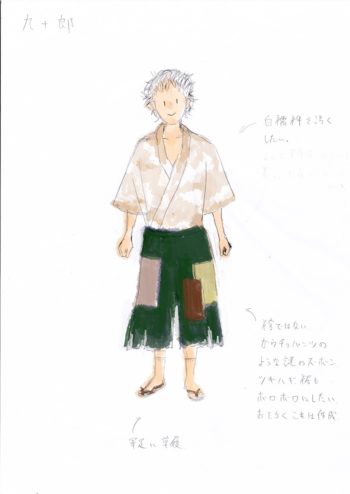

「殿がいない!」の衣裳は、安達くんがデザインしてくれました。

これまで縄文服や洋服のデザインをすることはありましたが、和装のデザインは安達くんにとって初めて。

登場人物の雰囲気も加味しながら、和服の資料を調べつつ、皆の意見を取り入れつつ、進めてくれています。

そのデザインをもとに、実際の物品を皆で用意していきます。

中でも航さんは自分で着物をリフォームしちゃうおしゃれさん。

裾上げや袖の長さを変えるなど、たくさん縫ってくれています。

こんな風に時には皆でちくちく縫い物をしたり…時にはネットでぽちぽちしたり…。

様々な方法で集めます。

その中で、120○ENならではのお話をひとつ。

120○ENが初めて旧廣瀬座で公演を打った「思わざらまし 六つの花」という作品を創る際。

地元の西地区の方々のご厚意で、お家に眠っていた着物や帯、袴などをいただくことができました。

「蔵の奥の方から出してきたんだ」なんていうお話がちらほら。

この地で生きていた人々が、実際に着ていたものです。

翌年の「荒川ジュリエット」では、エキストラで出演してくれた地元の中学生たちがそれらの着物を着て、廣瀬座の舞台に立ってくれました。

地元の子どもたちが、その地で生きていた人々と同じ袖に腕を通し、その地の物語を伝えている。

毎年その姿を見て、人知れず感動しているのです。

それもこれも着る物を大事に大事に現代まで繋いで下さった方々のお陰だなあ、なんてことも思いつつ。

他にも市内外の方々からいただいた着物を使用することは多く、いつも120○ENならではの楽しみ方をさせていただいています。

残念ながら全身コーデには至りませんでしたが、今年も地元の中学生たちが、地元の着物を着て、エキストラ出演する予定です!

お見逃しなく!

更におしきりやんデザインのメイクも施されますのでそちらも是非ご注目くださいー!

ご来場お待ちしております(^o^)(^o^)(^o^)

ご予約の上、あったかくして来て下さい(^o^)(^o^)(^o^)

コメント